25 / 08 / 18

一个人的12年:我如何被"什么都要做"绑住了手脚

今天突然想写写这12年的事。不是要总结什么成功经验,恰恰相反,我想说说我是怎么把自己困在一个坑里这么久的。也许有人会觉得,12年还在做同一件事,应该算是坚持了吧?但说实话,很多时候我觉得自己更像是被困住了,不是坚持,是没办法脱身。

2013年的那个决定

故事要从2013年说起。那时候我还在给别人打工,做的是工业用品相关的B2B业务。公司突然要裁掉我负责的产品线,想把我调到别的岗位。我当时就想,完了,之前积累的那些客户关系、产品知识,是不是都要白费了?

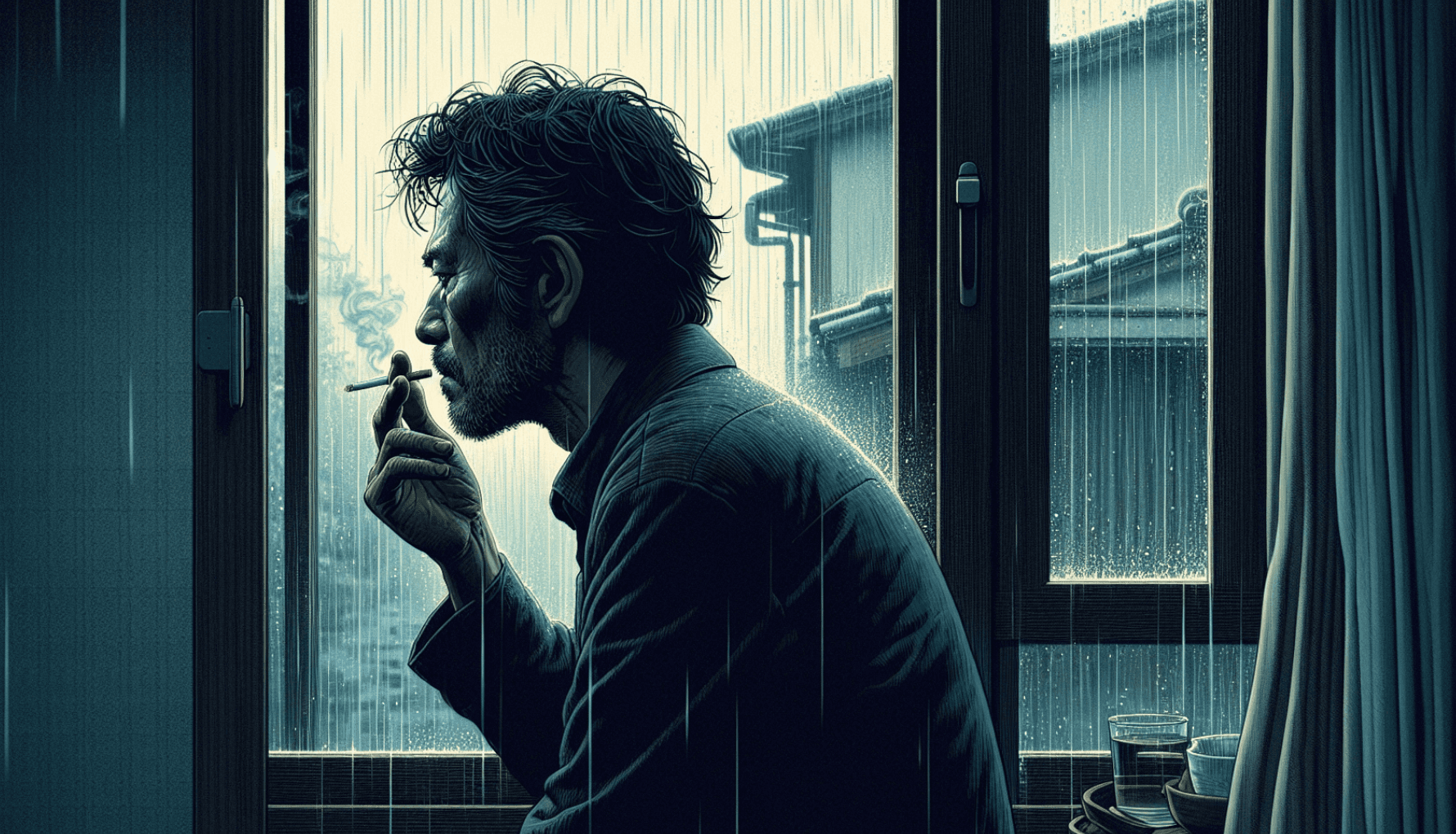

那段时间我很焦虑。晚上经常睡不着,想着自己在澳洲这几年到底攒了什么?除了对这个行业有点了解,好像也没别的了。然后我就想,既然公司不让我做了,要不我自己干吧。我觉得自己有个优势——我懂中国那边的供应商,也了解澳洲这边的市场,两边都能说上话,这不是天然的桥梁吗?

现在想起来,那时候我真的太天真了。我以为创业就是把自己会的事情拿出来做,却完全没想过一个人要承担多少事情。

什么都要自己做的日子

一开始我给自己的定位是operation manager,听起来挺专业的对吧?但实际上就是什么都要自己做。早上起来先检查邮件,看有没有客户询价;然后要联系中国的工厂,问报价、催进度;下午可能要去仓库(其实就是租了一个Kennards Self Storage)拿货发货;晚上回家还要更新和维护网站,学习如何做SEO,Wordpress搭建网站,拍产品照片,学习photoshop修改图片,思考如何写营销型,研究库存管理,开发供应商.......

我记得那时候最忙的时候,晚上车子被不知道被哪个疯子点火烧了,我得马上去租仓库,还要联系房屋中介搬家,还要去买辆二手车(幸亏以前到房东正好买车,我用3000刀立马买了Camary,不然连出行都不方便),而且暂时只能借宿在朋友家的沙发里度日,还要回答客户问的一些技术问题,我还得现学现卖,赶紧去查资料或者打电话问工厂,那段时间简直衰到只能靠元力支撑。

最要命的是,我根本没时间出去见客户。你想想,工业用品这种B2B生意,客户关系多重要啊,但我天天被这些琐事缠着,哪有时间去工厂拜访,去了解客户真正需要什么?我就像陀螺,客户说什么,我尽量满足,中间赚点差价。

那时候我还很乐观,觉得这只是暂时的。我想着,等我做出点成绩,有了现金流,就能租个像样的办公室,招个员工,然后我就能腾出时间去做更重要的事情了。但现实很快就给了我一巴掌。

资金的压力和孤独的创业路

说到钱,这是最痛的地方。我创业的时候手头真的没多少钱,基本上是负债开始的。澳洲的成本你知道吧,租个小办公室都要好几千澳币一个月,更别说雇人了。我那时候连个像样的仓库和办公室都租不起,货都是放在家里或者租的小储物间里。因为资金紧张,我不敢压货,不敢接大单,总是小打小闹。有些客户想要的量大一点的,我就得跟他们说要等工厂现做,然后客户等急了就跑了。或者由于不敢压货,错失了很多单子,也因为压货不够,价格优势也不大,但我又不敢贷款大量进货,万一卖不出去怎么办(确实压了一些货,没卖出去,但是控制库存也是一门学问,也要花时间学习供应链和库存管理)?这种纠结的心情,现在想起来都意难平。

更要命的是,我每天都要保证正现金流。因为房租要交,生活费要出,还有各种杂七杂八的费用,如果哪天没有收入进来,我就会很焦虑。有一段时间生意不太好,我甚至去送外卖补贴家用,白天做我的工业用品生意,晚上出去送餐,那种落差感,真的很难受,不过为了更好的明天,趁着自己年轻,搏一搏还是扛得住。

我记得有一次,一个客户拖款拖了六个月,我每个月底都催货款,人家就是各种理由推脱或者不付款(想尽量多做生意,开始并没有合理制定客户的credit,导致催款很被动)。那段时间我真的快崩溃了,晚上躺在床上就想,为什么要这么折腾自己?但第二天还是得硬着头皮继续。

几次尝试转身的机会

其实中间我也想过要改变。有一次,一家海外的工厂联系我,想让我做他们的技术顾问,需要我长期在中国工作。说实话,我很心动,因为这意味着稳定的收入,不用再为现金流发愁了。但问题是,如果我去中国,澳洲这边的生意就没人管了。我已经积累了一些客户,虽然不多,但也不舍得就这么放弃。而且我还是想在澳洲生活,中国那边的生活环境,社会关系等等,我已经适应不了了。最后谈来谈去,在时间安排和工作安排上谁都不让步,就黄了。

还有一次机会是想拓展业务,多元化经营,是和一个做咖啡的朋友合作,他想在中国设个分销点,我觉得这个想法不错,市场应该很大。我们聊了好几次,我也做了不少功课,但最后在资金投入上谈不拢。他觉得我应该投更多钱,我觉得风险太大,自己又没那么多现金,最后也就不了了之了。

每次这样的机会错过,我都会懊恼好一阵子,会想如果当时再坚持一下,或者再妥协一点,会不会就不一样了?但生活没有如果,我还是继续在原来的轨道上转圈。

身体垮了,心态也变了

2017年对我来说是个分水岭。那一年我的身体出了大问题,做了好几次手术。躺在医院病床上的时候,我第一次认真想过,这样拼下去到底是为了什么?

医生说我这是长期压力过大导致的,需要好好休息,改变生活方式。那段时间我真的很害怕,怕自己就这么倒下了,更怕家里人担心。出院后我开始注重养生,工作节奏放慢了很多,也不再像以前那样拼命想着扩张了。后来甚至去寺庙静心了三年,每周都去寺庙做晚课,还进了维那组,学习了早晚课的打鼓。2018年,每个法会都没拉下,平时周末也往寺院跑,看佛经,打坐,念佛,甚至花了四个月时间背诵了《楞严咒》,持咒一年,每天自己做晚课,背念《楞严咒》。

也许是心态变了,也许是年纪大了,我开始觉得能维持现状就不错了。这种想法一起,整个人就更保守了。然后2020年疫情来了,大家都在家办公,我反而觉得挺适应的,因为我本来就是一个人在家工作。但这也让我更加与外界隔离,更加没有动力去拓展新的东西了。

现在的我在想什么

就这样,不知不觉12年过去了。有时候我会想,如果当年选择不创业,继续打工,现在会是什么样子?可能收入更稳定一些,有同事可以聊天,有假期可以休息,还有退休金...但这些都没法重来了。

我现在最大的感触是,创业真的不是一个人的事。我当初以为自己什么都能做,结果就是什么都做不好。我把太多时间花在了那些琐碎的事情上,却没有时间去思考真正重要的事情——比如怎么获得更多客户,怎么开发更好的产品,怎么建立更强的竞争优势。

还有一个深刻的体会是,在澳洲这种高成本的地方创业,如果你没有足够的资金做缓冲,压力会非常大。每天都要为现金流担心,根本没法放开手脚去做事。我当时如果能有个本地合伙人,或者加入别人的团队做副手,可能会轻松很多。

最要命的是心理上的孤独。一个人做决定,一个人承担后果,一个人面对挫折,真的很累。有时候遇到问题不知道该找谁商量,只能自己在心里反复纠结。如果有个团队,至少大家可以一起想办法,一起承担风险。

写在最后

写这些不是要抱怨什么,只是想把这些年的感受记录下来。也许对那些想在澳洲创业的朋友有点参考价值吧。

如果你刚工作几年就想创业,我建议你先想清楚几个问题:

你的时间要怎么安排?你的钱能支撑多久?如果生意一直不好,你能接受失败吗?

是不是一定要做主导者,还是可以考虑做合伙人?

对我自己来说,这12年虽然没有实现当初的雄心壮志,但也算是一种人生体验吧。至少我知道了自己的极限在哪里,也明白了什么叫做坚持。虽然现在还在为下一步怎么走而纠结,但至少不会像当年那么盲目乐观了。

人生没有标准答案,每个人的路都不一样。我把我的故事说出来,不是为了给谁上课,只是觉得真实的经历比成功学的鸡汤更有价值。如果你正在经历类似的困境,至少知道你不是一个人。